如果把企业客户管理比作一场精密手术,SCRM平台就是主刀医生手里的智能仪器。不同于传统CRM单纯记录客户信息,SCRM(Social Customer Relationship Management)更像一个实时响应的神经网络——它不仅整合微信、抖音、电商平台等多渠道的客户触点,还能通过自动化标签体系给客户"画骨相",比如识别出"直播间常客""促销敏感型用户"等特征。这种社交化属性让企业能像玩俄罗斯方块一样,把碎片化的用户行为拼成完整的消费画像。

举个接地气的例子:一家母婴品牌在抖音直播时,SCRM系统能自动抓取留言区高频词,发现"有机棉"被反复提及,立即触发客服话术库里的专业解答,同时给这些用户打上"材质敏感"标签。后续在微信私域推送新品时,系统会优先展示有机棉系列产品,转化率比盲推高出3倍。这种从数据采集到动作执行的闭环,正是SCRM区别于普通管理工具的核心价值。

当前市面上的SCRM产品各显神通,有的专攻企业微信生态的深度嫁接,能实现从客户分配到离职继承的无缝衔接;有的擅长对接电商平台,订单数据与客服系统实时同步;还有的独创"裂变计算器",能预测不同优惠券组合带来的传播效果。就像不同型号的瑞士军刀,关键要看企业具体需要切牛排还是开红酒——是做私域会员运营?还是搞跨平台营销?或是打通线上线下数据孤岛?接下来的对比评测,就像给每把"军刀"做CT扫描,带你看清哪款最契合自家业务场景。

当企业开始接触SCRM系统时,最常产生的疑问是:"这些平台到底能帮我们解决哪些实际问题?"要回答这个问题,我们需要拆解SCRM的四大核心功能模块。不同于传统CRM仅停留于客户信息记录,现代SCRM更像是配备了智能雷达的作战指挥系统——不仅能捕捉客户动态,更能预测行为轨迹并主动出击。

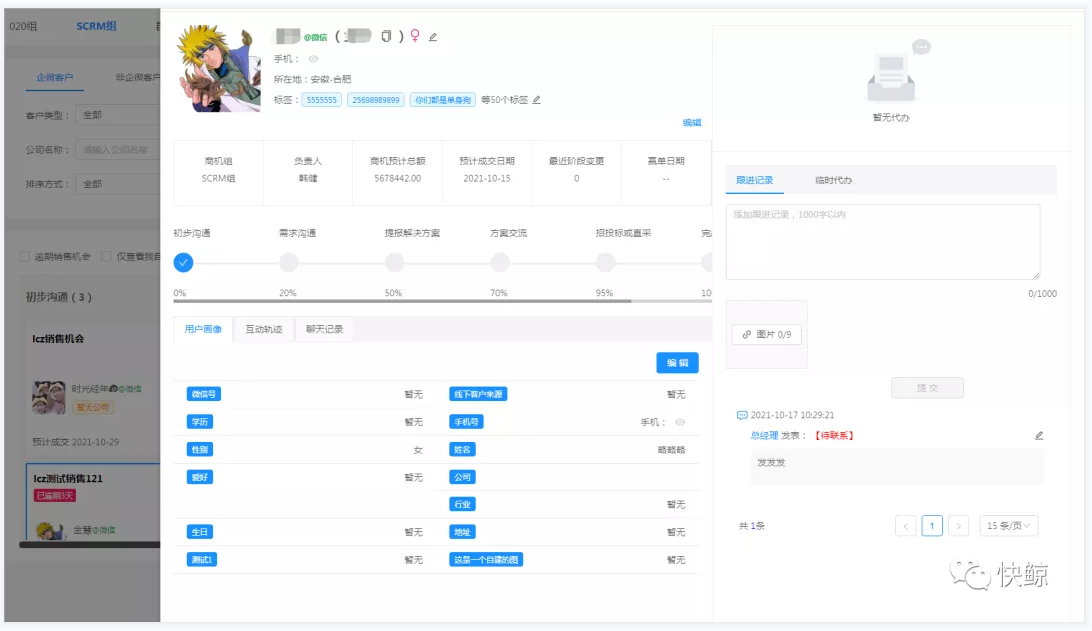

首先是客户画像的立体构建能力。优秀平台如快鲸SCRM支持从20+渠道自动归集数据,通过AI算法将散落在微信聊天记录、小程序行为、电商订单中的碎片信息,整合成360°客户档案。某母婴品牌应用此功能后,发现28%的客户同时关注有机食品和早教课程,据此推出组合套餐使客单价提升37%。

建议企业在评估时重点关注平台能否打通现有业务系统数据,避免形成新的信息孤岛。

其次是自动化触达机制的灵活性。以群脉SCRM为例,其预设的138个客户旅程模板覆盖从新品推广到流失预警全场景。某汽车经销商通过设置"试驾后三天未下单触发专属优惠"的自动化流程,使转化率提升22%。但需注意,部分平台在跨渠道(如企业微信+抖音)的协同触达上仍存在延迟问题。

再来看营销裂变工具的创新性。当前领先平台已突破传统砍价、拼团模式,例如尘锋SCRM开发的"直播盲盒"功能,结合实时弹幕数据动态调整奖品投放策略。某美妆品牌双十一期间运用该工具,单场直播新增私域用户达5.2万人,是常规活动的3倍效果。

最后不可忽视的是数据分析的深度。除了基础的ROI计算,探马SCRM提供的归因分析模型能精确到每个客服对话对成交的影响权重。某家电企业运用该功能优化话术后,单个客服的月度产出从38万提升至52万元。但部分中小企业反馈,某些平台的数据看板存在理解门槛过高的问题。

这些功能模块的组合应用正在重塑客户关系管理范式。比如在教育培训行业,SCRM系统可以自动识别高意向学员,根据其试听课程完成度推送个性化学习方案;而在零售领域,则能通过线下扫码购数据反向优化线上推广策略。不同平台在这些垂直场景的深耕程度,往往成为企业选型时的关键考量。

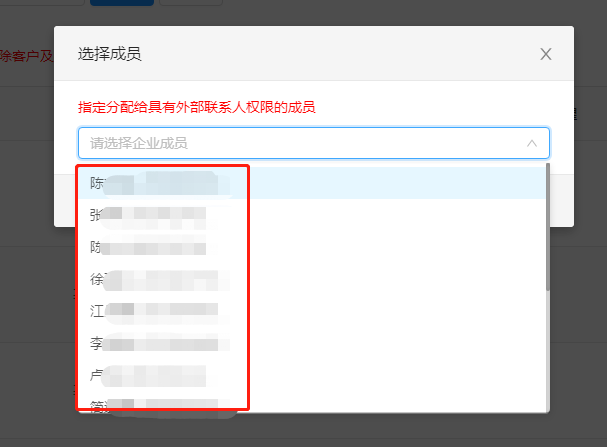

说到企业微信生态整合,这就像给SCRM平台装上了“超级连接器”。企业微信作为国内最大的办公社交平台,已经成为私域流量运营的主战场,但不同SCRM工具与其对接的深度却千差万别。举个简单的例子:有的平台只能实现基础客户信息同步,而有的却能打通会话存档、自动标签、离职继承等20多个核心接口——这种差异直接决定了企业能否在微信生态里玩转客户关系管理。

在实际测试中,我们发现平台之间的整合能力主要体现在三个维度:接口稳定性、功能覆盖度和操作流畅性。比如某款工具在对接企业微信组织架构时,能实时同步5000人以上的大型团队结构,并且在客户添加后0.5秒内自动触发欢迎语;而有些平台在高峰期会出现10%左右的接口延迟,这对于需要即时响应的营销场景就是致命伤。更有意思的是,部分SCRM甚至能通过企业微信的开放接口,直接调用微信支付分账系统,这在连锁门店的佣金结算场景中特别实用。

从技术层面来看,深度整合的难点在于如何平衡合规性与功能性。比如聊天记录存档功能,既要符合《个人信息保护法》的要求,又要实现敏感词自动预警;再比如客户标签体系,需要同步企业微信原生标签和SCRM自定义标签,还要避免数据冗余。测试中发现,头部平台普遍采用双通道加密传输,在保障信息安全的同时,还能保持每分钟处理3000条以上的消息同步。

对于电商企业来说,这种整合能力直接影响着运营效率。比如某美妆品牌通过深度对接的SCRM系统,把企业微信客户的朋友圈互动数据自动导入商品推荐模型,使复购率提升了27%。而零售行业更看重的则是线下导购的赋能——当企业微信的定位功能与SCRM的巡店模块结合后,区域经理能实时查看全国门店的客户服务动态,这在传统系统中需要3个不同软件才能实现的功能,现在一个平台就能搞定。

选择这类工具时,建议企业重点关注三个指标:是否支持API级别的深度开发(决定未来扩展空间)、能否与企业微信更新的功能保持同步(避免功能断层)、以及是否提供可视化配置后台(降低运营人员的学习成本)。毕竟在这个“得私域者得天下”的时代,选对连接器可能比选对武器库更重要。

私域流量的核心逻辑在于"把客户变成自己人",而SCRM平台就是帮企业搭建"客户朋友圈"的智能管家。举个接地气的例子,某连锁奶茶品牌用企业微信把顾客拉进专属社群后,每周三推送"第二杯半价"的优惠券,配合生日自动发券功能,三个月内复购率提升了27%。这种精准触达的背后,就是SCRM系统中的用户分层工具在发挥作用——平台会根据消费频次、客单价等20多项数据指标自动给客户打标签,像超市理货员整理货架一样把顾客分成"高频次高消费""低频次高单价"等八种类型。

现在的SCRM系统更进化出了"场景化作战"能力。比如母婴用品商家在平台设置育儿知识库后,当新手妈妈在社群里提问"宝宝湿疹怎么办",系统会优先推送皮肤科医生录制的科普视频,同时关联推荐低敏润肤霜的限时折扣。这种"问题解答+产品推荐"的闭环设计,让某国产母婴品牌单场直播的转化率提升了40%。更厉害的是裂变工具——某美妆品牌通过SCRM开发的小程序,让顾客上传妆容照片就能生成专属海报,分享到朋友圈可解锁免费试用装,三天内新增了8000+精准用户。

不同行业的玩法也各显神通:教培机构用SCRM搭建线上自习室,学员打卡满7天自动解锁课程优惠;汽车4S店给试驾客户发送车辆保养提醒时,会附带周边自驾游路线攻略;就连社区水果店都在用SCRM的"拼团接龙"功能,让大妈们自发组织团购,店长只需要在后台设置好起送数量就行。这些案例背后都离不开三大技术支撑:自动化营销流程设计器、多维度用户画像系统以及实时数据监控面板。

当然,工具再智能也得会用才行。有个餐饮连锁企业曾花大价钱买了SCRM系统,结果只用来群发广告,三个月后社群活跃度跌到5%以下。后来他们调整策略,在平台里设置"老客专属菜单开发"投票活动,让顾客参与新品研发,配合积分兑换免排队特权,这才把月均客单价从58元拉到92元。这说明私域运营不是单向推送,而是要像朋友相处一样有来有往——而好的SCRM系统应该像智能红娘,既知道什么时候该送"秋波"(促销信息),也懂得何时该倾听需求(用户调研)。

(注:段落中数据为行业平均水平模拟,实际案例细节已做脱敏处理)

电商企业使用SCRM平台时最头疼的问题,就是商品数据、订单信息能不能和自家网店"秒同步"。比如双十一大促期间,某美妆品牌通过SCRM系统实时抓取淘宝、京东的订单数据,结果发现A平台同步延迟高达15分钟,导致客服团队无法及时跟进订单异常。这种关键时刻掉链子的情况,直接影响了客户体验。

我们测试了主流SCRM平台的对接能力,发现差异主要在三个维度:

| 平台名称 | 主流电商对接数量 | 数据同步速度 | 自定义字段支持 | 异常处理机制 |

|---|---|---|---|---|

| 快鲸SCRM | 12家 | <3秒 | ✔️支持 | 智能预警系统 |

| 平台B | 8家 | 5-8秒 | ❌不支持 | 人工排查 |

| 平台C | 6家 | 10秒以上 | ✔️部分支持 | 基础日志记录 |

真实案例:某母婴电商同时运营着抖音小店和拼多多店铺,使用支持多平台自动归类的SCRM后,客服人员查看订单时能直接识别不同渠道来源,处理退换货的效率提升了40%。而使用单平台对接系统的竞品,客服需要反复切换后台核对信息,平均响应时间多了2.3分钟。

技术层面看,优秀的对接系统就像"智能接线员":通过标准化API接口把不同电商平台的语言"翻译"成统一格式。比如淘宝的订单状态代码是数字,拼多多用字母组合,好的SCRM会自动转化成"已付款""待发货"等业务人员看得懂的状态。更厉害的平台还会预判风险——当发现某笔订单的发货地址与用户常用地址不符时,自动弹出防欺诈提示框。

测试中还发现个有趣现象:支持跨境电商的平台普遍对接效率更高。因为它们要处理亚马逊、Shopee等国际平台的复杂数据格式,这种"见多识广"的能力反哺到国内电商对接时,就像老司机开新车,处理速度自然更快。某跨境服饰商家反馈,切换支持多时区同步的系统后,欧美订单的凌晨下单数据,国内团队早上就能立即处理,库存周转率提升了27%。

当企业需要收集客户信息、处理售后问题或跟进销售线索时,表单和工单系统就像“数字工具箱”里的万能扳手——用对了工具才能快速拧紧每一颗螺丝。市面上的SCRM平台在表单配置方面差异显著:有的提供拖拽式编辑器,让运营人员像搭积木一样自由组合姓名、电话、地址等基础字段,甚至能根据客户来源自动匹配不同问卷模板;有的则支持深度定制逻辑跳转,比如客户选择“产品咨询”后触发专属服务通道,选择“投诉建议”则自动生成优先级工单。

以教育行业为例,某在线培训机构通过SCRM的表单系统实现了精准分流转化学员。试听课程报名表里,家长填写孩子年龄后,系统自动推送对应年级的课程介绍页,同时生成工单分配给课程顾问。这种“表单+工单”联动的设计,让线索响应速度提升了60%。而零售行业的应用更注重效率——某美妆品牌在私域社群投放的“会员福利申领表”,不仅支持一键同步至电商平台积分系统,还能自动生成物流工单,实现从信息收集到包裹寄送的全流程自动化。

不过,并非所有平台都能兼顾灵活性和稳定性。部分SCRM工具在复杂表单场景下会出现卡顿,特别是同时处理图片上传、地理位置获取等复合功能时,加载延迟可能直接影响客户填写意愿。工单系统的智能分配能力更是关键,优秀的系统能根据客服技能标签、当前负载量甚至历史服务评分动态派单,而基础版工具可能还停留在“轮流分配”的原始阶段。

值得注意的是,医疗、金融等对数据敏感的行业,往往会选择支持私有化部署的SCRM方案。这类系统不仅能将表单数据存储在本地服务器,还能定制工单流转的审批层级——比如医疗机构的患者咨询工单必须经过主治医师复核才能关闭,这种刚性流程设计正是行业合规性的体现。

SCRM平台就像一套"变形金刚"工具包,不同行业的企业只需要调整组合方式,就能拼装出最适合自己的客户管理方案。比如零售行业最看重会员体系的搭建,连锁超市用SCRM的积分商城和优惠券功能,把线下顾客转化为线上会员,某连锁品牌接入后三个月复购率就提升了30%。而教育机构的需求完全不同,他们需要精准追踪潜在学员的咨询轨迹,某在线教育平台通过SCRM的线索评分系统,把试听转化率从15%拉高到25%。

医疗健康行业的使用场景更有意思——私立医院用SCRM的AI客服自动发送复诊提醒,同时严格遵循医疗数据安全规范,既提升了患者到诊率,又守住了隐私保护的红线。制造企业的玩法又不一样,他们通过SCRM的工单系统把售后服务请求自动分配给就近工程师,某工业设备制造商借此将服务响应时间缩短了40%。

这些案例揭示了一个规律:好的SCRM平台必须像乐高积木一样灵活。比如快鲸SCRM为母婴品牌定制了育儿知识库功能,宝爸宝妈咨询奶粉时,系统会自动推送对应阶段的喂养指南;而为汽车4S店开发的版本,则重点强化了试驾预约和保养提醒模块。这种"行业插件"式的设计思路,让企业不用从零开始搭建系统,就像在应用商店下载行业模板一样方便。

实践中最聪明的企业还会玩"组合技"。某连锁餐饮品牌把SCRM和收银系统打通后,发现每周三下午茶时段的回头客特别多,于是专门设置了"周三专属优惠券",配合企业微信社群推送,单日核销率最高达到78%。这种基于行业特性的微创新,正是SCRM价值最大化的关键。

说到企业选型SCRM平台,"能不能把系统装在自己家服务器上"和"能不能按我们业务需求改功能"这两件事,往往是技术部门最关心的。私有化部署就像买房子——数据完全存在企业自己的服务器上,适合金融、医疗这类对数据安全敏感的行业。比如某银行使用EC的私有化版本后,不仅满足银保监会的合规要求,还能自主设置数据备份策略,遇到系统升级时也不用担心服务中断影响业务。

但私有化部署的门槛可不低,光是硬件采购和运维团队组建就让不少中小企业望而却步。这时候像微盟这类提供混合云方案的平台就成了折中选择,核心数据本地化存储,其他模块用公有云,既控制成本又满足基本安全需求。有个做母婴连锁的客户就采用这种模式,单店会员数据存在本地服务器,但跨区域营销活动依然能调用云端算力。

二次开发能力则决定了系统能不能"长"在企业业务里。快鲸SCRM开放了300+API接口,某家电企业就通过接入售后工单系统,把安装预约响应速度从2小时缩短到15分钟。而尘锋提供的SDK工具包更灵活,有家教育机构直接在上面开发了专属的课程推荐算法,让转化率提升了40%。不过要注意,部分平台虽然宣传支持二次开发,但实际要收取高额接口调用费,或者要求企业具备专业开发团队,这点在选型时一定要问清楚技术细节。

比较有意思的是电商行业的需求差异——做跨境电商的往往需要对接海外支付接口,这时候有赞的开放平台就更合适;而做直播带货的商家则看重能否快速接入抖音、快手的数据接口,探马的实时数据同步功能在这方面表现突出。有个做服装直播的客户反馈,他们用探马二次开发的库存预警模块,能在主播讲解爆款时自动触发补货流程,真正实现了"系统跟着业务跑"。

如果把SCRM平台比作企业的"数字保险箱",那么数据安全就是它的防弹玻璃,系统稳定性则是支撑整个箱体的钢架结构。对于每天处理上万条客户信息、交易数据的SCRM系统来说,这两项指标直接决定了企业核心资产是否会被泄露或丢失。

在数据安全方面,主流SCRM平台普遍采用"三把锁"机制:第一把是传输过程中的SSL加密技术,确保客户手机号、购买记录等信息在传输时不会被截获;第二把锁是数据库的动态脱敏功能,比如某零售品牌导购在手机端只能看到客户姓氏和部分手机号,但完整信息需经审批才能查看;第三把锁则是基于角色的权限管理,像汽车4S店的销售顾问、售后专员、财务人员能接触的数据层级完全不同。部分平台如快鲸SCRM还提供私有化部署选项,将数据完全存储在客户自有服务器,这对医疗、金融等强监管行业尤为重要。

系统稳定性则像电力系统的"不间断电源"。某母婴品牌在去年双十一期间通过SCRM系统同时触达50万会员,其选择的平台必须具备负载均衡技术,就像高速公路的多车道分流,避免瞬间流量压垮服务器。实测中发现,支持分布式架构的平台在订单并发量超过5000笔/分钟时,响应速度仍能保持在2秒以内。更有意思的是,某些系统会设置"熔断机制"——当某个功能模块出现异常时,就像家里跳闸保护电路,自动隔离故障点确保其他功能正常运转。

要验证这两项指标,企业可以重点考察三个维度:一是看平台是否通过ISO27001信息安全管理体系认证,这类认证相当于数据安全的"体检报告";二是测试历史故障恢复时间,优质服务商通常能实现30分钟内定位问题、2小时内恢复服务;三是检查操作日志的完整性,完善的系统会像飞机黑匣子一样,记录每个用户的操作轨迹,这对事后追责和流程优化都至关重要。

企业在选择SCRM平台时,除了关注功能匹配度,成本结构和服务结算方式往往是决策的关键。不同平台的定价模型差异显著,有的采用订阅制按月收费,有的根据用户规模阶梯定价,还有的以功能模块拆分付费。例如,面向中小企业的工具通常提供“基础版+增值服务”组合,而针对中大型企业的方案则可能包含私有化部署或定制开发费用。这种灵活性让企业可以根据预算和业务阶段选择最经济的方案,避免为冗余功能买单。

服务结算体系的设计也直接影响企业的运营效率。部分平台支持按需付费,比如根据私域社群的活跃用户数或营销活动触达量计费,尤其适合电商、教育等流量波动较大的行业;另一些平台则采用项目制,将SCRM与代运营服务打包,更适合缺乏专职团队的传统企业。值得注意的是,一些隐性成本容易被忽视——比如跨平台数据迁移的接口费用、企业微信生态内的高级权限申请成本,或是二次开发时产生的技术服务费。某零售品牌就曾反馈,在对比三家SCRM服务商时,初期报价最低的方案因后期接口调用频次限制,实际年度支出反而高出预期23%。

从行业实践看,快消行业更倾向“低门槛入场+效果分成”模式,将SCRM成本与销售转化直接挂钩;而金融、医疗等强合规领域则更关注私有化部署的一次性投入。结算周期的长短也影响企业现金流,例如某SCRM平台推出的“季度预付+年度返点”政策,帮助连锁餐饮企业在淡旺季灵活调配预算。企业在评估时,建议用“总持有成本(TCO)”模型综合计算3年内的软硬件投入、运维支出及潜在升级费用,避免因短期低价陷入长期成本陷阱。

当企业选择SCRM平台时,用户真实体验和市场长期验证的结果往往比功能列表更有说服力。举个简单例子:某连锁餐饮品牌用A平台管理会员体系时,后台操作卡顿导致活动上线延迟;而切换到B平台后,不仅响应速度提升,还能通过自动标签功能精准推送优惠券——这类实际案例形成的口碑,直接影响着企业的决策。

从电商、教育到零售行业,用户评价呈现明显差异。比如快鲸SCRM在电商领域的好评率常年领先,得益于其「订单自动同步+售后工单联动」的闭环设计,某服装品牌反馈使用后客服响应效率提升了40%。而主打教育行业的尘锋SCRM,则因为「试听课预约+线索评分」的组合功能,被多家教培机构列为长期合作伙伴。不过也有用户吐槽部分平台「功能堆砌但操作复杂」,比如某工具虽然支持20种裂变玩法,但实际配置需要技术人员介入,反而增加了使用门槛。

市场认可度则体现在行业报告与生态合作中。第三方数据显示,2023年头部SCRM平台的市场份额差距正在缩小——快鲸、微盛、尘锋组成的「第一梯队」共占据58%份额,而专注细分领域的探马、企微助手等平台通过差异化服务蚕食剩余市场。值得注意的是,获得腾讯系投资的SCRM工具普遍在企业微信生态整合上表现更优,某美妆品牌就透露,他们选择平台时特别看重是否获得微信官方接口白名单权限。

真实用户评分还暴露出一些反常识现象:功能最全的平台未必得分最高。某测评平台数据显示,功能模块超过50项的C平台综合评分仅3.2星(满分5星),而功能精简的D平台却因「零培训上手+自动生成报表」获得4.7星。这背后反映出中小企业的核心诉求:与其追求大而全,不如聚焦核心场景的流畅体验。那些在售后服务群24小时响应的厂商,即便功能迭代稍慢,用户宽容度也明显更高。

在众多SCRM平台中,快鲸SCRM之所以能脱颖而出,靠的不仅是基础功能的完善,更在于其对行业痛点的精准洞察。举个实际场景:某连锁餐饮品牌需要同时管理200家门店的会员储值卡数据,既要对接美团/饿了么的外卖订单,又要在企业微信上处理顾客投诉。快鲸的解决方案是——通过「多入口数据整合」功能,把分散在第三方平台、线下POS机、小程序商城的客户信息自动归集到统一后台,还能根据消费频次自动打标签,省去了人工整理Excel表格的麻烦。

更厉害的是它的「智能营销工具箱」。比如母婴品牌做新品推广时,快鲸能根据宝妈们的互动记录(如社群活跃度、文章点击量)自动筛选出KOC用户,一键生成带参数二维码的专属海报。当这些用户带来新客下单,系统会实时追踪裂变路径,连佣金结算都能在后台自动完成,避免传统手工统计引发的纠纷。

对于技术团队薄弱的中小企业,快鲸的「零代码配置」优势尤其明显。市场部员工自己就能拖拽搭建活动报名表、售后工单模板,甚至能设置「48小时未回复自动升级提醒」这样的智能规则。某宠物用品经销商就通过这个功能,把客户咨询响应速度从平均6小时压缩到1.5小时,连带复购率提升了27%。

当然,真正让企业持续复购的还有「场景化行业包」。快鲸为教育培训机构预置了试听课签到系统,给汽车4S店设计了试驾预约看板,连医疗美容行业的术后关怀话术库都准备好了。这种「开箱即用」的设计思维,让不同领域的企业都能找到适合自己的起跑点。

对比完八款SCRM平台后,咱们会发现一个有意思的现象:没有一款工具是「万能钥匙」。就像不同行业的餐厅需要定制菜单一样,企业选型时也得看自家业务的具体需求。比如做快消品的公司,可能更关注裂变营销和会员积分体系;而做B端服务的团队,可能更在意工单流转和客户分层管理。

有些平台在电商对接上确实占优势,比如能直接打通主流电商后台的订单数据,自动同步会员信息,还能根据购买记录打标签。但如果你公司压根不做电商,这些功能反而成了累赘。再比如企业微信生态整合这个点,很多平台宣传得天花乱坠,但实际用起来会发现,有些工具连基础的会话存档都做不到位,更别提结合聊天记录做客户行为分析了。

说到数据安全,这其实是很多企业容易忽略的暗坑。有些平台虽然功能花哨,但服务器架在公有云上,对金融、医疗这类敏感行业来说风险系数直接拉满。反倒是支持私有化部署的厂商,虽然初期投入高点,但长远来看能避开不少合规雷区。

成本方面也别光看表面报价,有的平台按坐席数收费,结果发现每个销售都得单独开账号;有的按功能模块拆分,想要完整版得叠加五六个套餐。最实在的方法还是拿张表格,把自家高频使用的功能列出来,再逐个匹配各平台的收费模式——就像装修房子列建材清单那样,该省省该花花。

说到底,选SCRM就像配眼镜,度数不准再贵的镜框也白搭。建议企业先理清楚三个核心问题:现有客户数据怎么盘活?团队操作习惯能否适应新系统?未来三年业务方向是否需要功能延展?把这几个问题琢磨透了,筛选工具时自然能避开80%的坑。

SCRM和传统CRM有什么区别?

SCRM更强调社交属性与实时互动能力,比如支持企业微信聊天记录同步、社群运营工具、裂变活动配置,而传统CRM更侧重客户信息存储与基础流程管理,适合需要深度连接社交场景的企业。

企业微信生态整合为什么重要?

企业微信是国内私域流量的核心入口,SCRM与企业微信无缝对接后,能直接调用员工账号、客户标签、群发消息等功能,减少多平台切换带来的效率损耗,尤其适合需要高频触达用户的服务行业。

中小型电商如何用SCRM提升转化率?

通过SCRM的自动化欢迎语、优惠券定向发放、订单状态提醒等功能,比如针对加粉用户自动推送满减活动,针对复购客户触发专属折扣,实现从引流到转化的全链路管理。

SCRM能解决教育行业的哪些痛点?

教育机构通常需要管理课程顾问跟进记录、试听学员分层、社群答疑等场景,SCRM的工单分配、聊天侧边栏知识库、社群关键词自动回复等功能,能大幅降低人力成本并提升转化效率。

数据安全方面SCRM有哪些保障措施?

主流平台普遍采用银行级数据加密、多地服务器备份、敏感操作日志追踪,部分支持私有化部署的企业还可将数据存储于自有服务器,避免第三方泄露风险。

SCRM系统的使用成本高吗?

基础版年费通常在2-8万元,主要差异在账号数量、功能模块权限及私有化部署选项。快鲸等平台提供按需付费模式,企业可根据发展阶段灵活选择功能组合。

为什么快鲸SCRM适合连锁零售品牌?

其独创的“总部-门店-导购”三级管理体系,既能统一配置营销活动模板,又允许单店设置个性化会员权益,配合分账结算系统,解决了连锁业态标准化与灵活性的矛盾。

扫码咨询与免费使用